Maroc, nouvel eldorado migratoire ?

Disons-le franchement et d’emblée, le rêve d’Europe est toujours vivace pour des millions de migrants à travers le monde qui estiment ne pas avoir grand-chose à perdre. Mais concentrons-nous sur ceux que le Maroc voit passer. Certains viennent du Soudan du Sud ou du Mali, d’autres du Niger ou de Guinée. Chacun a son histoire et ce à quoi il a échappé, ce qu’il pensait trouver en prenant la route, parfois au dépend de sa vie. En quelques années, Casablanca est devenue un point de chute obligé, où se mêlent espoirs et désillusions.

Parfois, les forces de l’ordre passent, rappellent à certains qu’ils doivent quitter certaines zones, rappels qui, dans les faits, conduisent à des évacuations sporadiques de groupes entiers, replacés quelques jours plus tard au même endroit, comme si rien n’avait changé. D’ailleurs, l’une de ces interventions à Ouled Ziane, avait vu près de 700 personnes être déplacées en quelques jours. Et ce n’est pas le seul drame que le pays a connu autour de ce sujet.

Tristes réalités démographiques

Pour comprendre l’ampleur du phénomène migratoire que traverse aujourd’hui le Maroc, il faut commencer par les chiffres. Notamment, ceux publiés par le Haut‑Commissariat au Plan (HCP), issus du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) 2024 (Les résidents étrangers au Maroc, publié en novembre 2025, basé sur le RGPH 2024). Ces derniers montrent une transformation profonde du paysage démographique marocain, portée par une évolution qui dépasse les perceptions populaires ou les impressions de terrain !

Selon ces données, le nombre de résidents étrangers au Maroc a atteint 148.152 en 2024, soit une hausse de 76% en dix ans par rapport à 2014, où ils étaient 84.001. Cette progression est l’une des plus rapides observées dans la région du Maghreb et confirme que le Maroc n’est pas qu’un pays d’émigration, mais bien un espace de destination et de résidence prolongée pour des populations étrangères.

Lire aussi : Le Maroc au cœur des routes migratoires

Ce qui distingue, notamment, ce mouvement, c’est la composition des nationalités. Il y a une décennie, les étrangers installés au Royaume étaient encore largement dominés par les Européens. Aujourd’hui, près de 60% des résidents étrangers sont originaires d’Afrique subsaharienne, contre seulement environ 27% en 2014. La mutation des flux migratoires a changé et le Maroc est passé d’une dynamique Nord‑Sud à une dynamique Sud‑Sud.

Le Maroc, avec sa position géographique entre l’Afrique et l’Europe, son économie relativement stable et ses politiques migratoires marquées par des campagnes de régularisation et une stratégie nationale d’immigration et d’asile, attire ainsi un nombre croissant de personnes en quête d’opportunités économiques, d’éducation ou de regroupement familial.

Des villes‑foyers de migrations

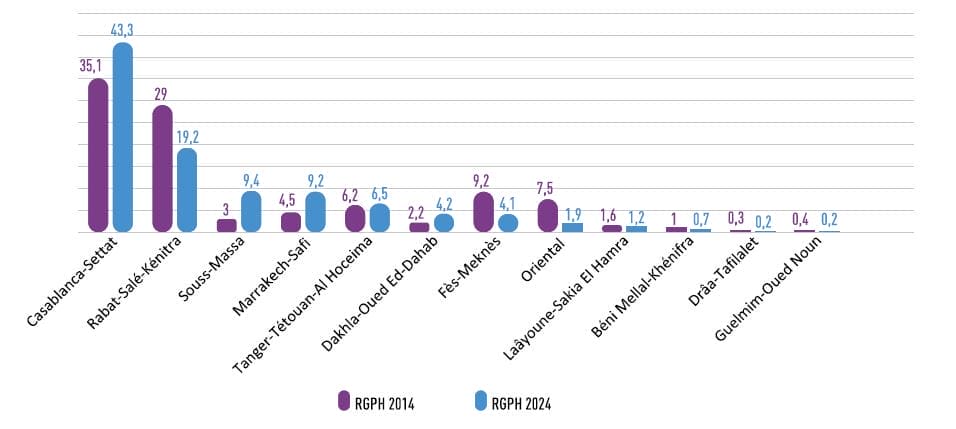

L’implantation des étrangers sur le territoire marocain est fortement urbaine. Le même recensement montre que près de 95% des résidents étrangers sont installés en milieu urbain et que ces populations se concentrent dans les grandes métropoles du pays.

La région Casablanca‑Settat attire à elle seule plus de 43% des étrangers, définissant le rôle de la métropole économique comme point d’ancrage principal. La capitale administrative, regroupée avec Salé et Kénitra, arrive en deuxième position, avec près de 19% des résidents étrangers. Les villes de Marrakech‑Safi et de Souss‑Massa progressent également, signe d’un élargissement des aires d’installation au‑delà des centres traditionnels.

Comme pour les travailleurs marocains, la logique est la même. Les offres d’emploi sont plus nombreuses, la présence d’établissements d’enseignement supérieur attirant des étudiants étrangers, les réseaux communautaires sont déjà établis et les infrastructures urbaines déjà développées.

La population étrangère vivant au Maroc est majoritairement jeune et en âge de travailler, puisqu’environ 80% des résidents étrangers ont entre 15 et 64 ans, l’âge considéré comme économiquement actif.

Par ailleurs, plus de la moitié (53,8%) des étrangers déclarent occuper un emploi, principalement dans le secteur privé. Cela comprend des activités variées, des services à la construction, en passant par l’agriculture, l’économie informelle ou encore les petites entreprises créées par les migrants eux‑mêmes. La présence étudiante est également intéressante à observer avec 17,5% des résidents étrangers qui sont inscrits dans l’enseignement, preuve d’un attrait croissant pour les universités marocaines, notamment auprès des jeunes venus d’Afrique subsaharienne, qui ne trouvent malheureusement pas toujours place dans les logements universitaires.

Contrairement à certains clichés qui ont la vie dure, la population étrangère installée n’est pas composée uniquement de travailleurs peu qualifiés. Les données statistiques montrent que près de 39% des étrangers détiennent un diplôme universitaire et 28% ont atteint le niveau du secondaire, ce qui place une part importante de cette population dans un segment socio‑éducatif élevé.

Cette donnée renverse évidemment certaines idées reçues sur le profil des migrants, il ne s’agit pas seulement de personnes déplacées par la misère, loin de là. Il s’agit surtout de jeunes actifs, de diplômés ou d’étudiants qui voient dans le Maroc une possibilité de valoriser leurs compétences. Donc la question n’est plus réellement de se demander quelles sont les politiques publiques en termes de contrôle migratoire, mais que comptent-elles faire pour capitaliser sur ce capital humain ?

La vie quotidienne des résidents étrangers montre également une forte urbanité avec une majorité d’entre eux qui vit dans des appartements (près de 58%), plutôt que dans des maisons classiques ou des villas, et près de 70% des ménages sont mixtes, réunissant des Marocains et des étrangers sous le même toit. Une intégration sociale est donc déjà en cours, mais elle reste fragile.

Pourquoi des migrations subsahariennes vers le Maroc ?

Le Maroc n’est plus seulement un pays d’émigration. Depuis les années 1990, il est au cœur d’une reconfiguration migratoire en se positionnant à la fois comme pays de transit et de destination pour des milliers d’Africains subsahariens issus d’une gamme toujours plus large de pays, venus chercher un avenir loin de leurs lieux d’origine.

Historiquement, le Royaume était considéré comme un point de passage vers l’Europe, une étape plutôt logistique sur les routes que les migrants empruntaient pour rejoindre les côtes nord‑africaines avant la traversée vers l’Espagne ou l’Italie. Aujourd’hui, et quelques accords avec l’Union européenne plus tard, le nombre de migrants qui restent au Maroc grandit, même si beaucoup demeurent dans une situation administrative précaire.

Et puis, faut-il le préciser, la migration subsaharienne n’est plus l’apanage de quelques pays en conflit, elle s’étend désormais à des personnes provenant du Nigeria, Sénégal, Gambie, Mali, Ghana, Burkina Faso, Niger, Soudan, Centrafrique ou Cameroun, formant un ensemble de trajectoires variées.

Le Maroc peut être défini aujourd’hui par ce double rôle. Sur le plan géographique, il est une porte naturelle vers l’Europe. Mais avec les durcissements des contrôles aux frontières européennes et une coopération accrue entre Rabat et Madrid, les itinéraires pour atteindre l’Europe se sont complexifiés, rendant les traversées maritimes ou les tentatives de franchissement terrestre plus dangereuses et plus contrôlées. En 2024, les autorités marocaines ont arrêté près de 78.685 mirgants qui ont tenté de traverser vers l’Europe, une hausse par rapport à l’année précédente.

Ce renforcement des contrôles n’a pas arrêté les départs vers l’Europe, mais il a rendu plus difficile l’accès au continent pour beaucoup, poussant celles et ceux qui n’y parviennent pas à s’installer au Maroc, au lieu de retourner au point de départ.

D’ailleurs, les migrations subsahariennes vers le Maroc ne peuvent être comprises sans examiner les causes profondes des départs.

- Les facteurs économiques

Le manque d’opportunités économiques reste l’un des facteurs les plus cités. Dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, le chômage élevé chez les jeunes, l’absence de perspectives d’emploi stable et la précarité des moyens de subsistance poussent de nombreux jeunes à chercher des alternatives ailleurs. L’économie informelle, les faibles revenus et l’insuffisance d’infrastructures rendent particulièrement difficile la vie quotidienne pour ceux qui restent.

Pour beaucoup, le Maroc apparaît comme un espace urbain attractif, avec des zones économiques dynamiques comme Casablanca ou Rabat où des emplois, même informels, peuvent être trouvés dans les services, la construction ou l’économie domestique. - Les conflits et l’instabilité politique

Les turbulences politiques et les conflits armés dans certaines régions d’Afrique subsaharienne demeurent des motifs de départ. Bien que ces situations ne soient pas les seules causes de la migration vers le Maroc, elles expliquent pourquoi certains migrants quittent leurs pays d’origine. Ce flux, à la base réaction aux guerres civiles ou troubles politiques, s’est transformé en mouvement plus diversifié au fil des décennies. - Les effets du changement climatique

Les impacts du changement climatique sur les moyens de subsistance ruraux, particulièrement dans les zones sahéliennes, sont également un facteur déterminant. Sécheresses, mauvaise productivité agricole et insécurité alimentaire obligent des agriculteurs et leurs familles à envisager des déplacements vers des zones urbaines ou au‑delà des frontières nationales à la recherche de nouvelles opportunités. Les conditions climatiques défavorables contribuent ainsi à alimenter les flux migratoires dans toute la région.

Entre transit et installation durable

Alors que beaucoup de migrants partent avec l’intention initiale de rejoindre l’Europe, les réalités du terrain au Maroc les conduisent souvent à revoir leurs plans. Les obstacles pour atteindre l’UE, la difficulté d’obtention des papiers, ou simplement l’installation dans une ville comme Casablanca ou Rabat, où ils peuvent travailler, créer des réseaux sociaux et parfois s’intégrer, transforment le Maroc en un lieu de résidence semi‑permanent ou permanent pour des milliers de personnes.

Pour une grande partie de ceux qui sont arrivés au Maroc au cours de la dernière décennie, la survie passe par des emplois informels, des logements exigus et des conditions de vie marquées par l’absence de protection sociale, un accès compliqué aux services publics et une précarité quotidienne difficile à effacer.

L’un des traits les plus marquants de la vie des migrants subsahariens au Maroc est l’importance de l’emploi informel dans leur quotidien. En raison de la nature même du marché du travail marocain où l’informel représente une part très élevée de l’emploi total, les migrants y sont surreprésentés. Dans l’ensemble du pays, l’informel touche des secteurs tels que le commerce, la réparation, l’agriculture et surtout la construction, avec des proportions très élevées d’emplois non déclarés et sans protection sociale. Cette réalité structurelle rend l’accès à un emploi formel encore plus difficile pour les étrangers, qui se retrouvent souvent relégués dans les segments les plus précaires du marché de travail.

Pour beaucoup de migrants, la porte d’entrée du marché du travail marocain reste le secteur informel ou des emplois que la population locale tend à éviter. De nombreuses personnes trouvent un travail dans la construction, sur des chantiers où la main‑d’œuvre est requise pour des tâches pénibles et mal rémunérées, ou dans les services de proximité, notamment la garde d’enfants, le ménage domestique, la restauration ou la manutention…

Dans les centres d’appels, un secteur en croissance au Maroc ces dernières années, de jeunes migrants, souvent francophones ou bilingues, sont employés pour des tâches de télévente, d’assistance clientèle ou de services numériques. Mais ces emplois, loin d’être une porte vers une insertion stable, se caractérisent souvent par des conditions de travail rigides et une absence quasi totale de sécurité de l’emploi ou de couverture sociale. Dans certains cas, des travailleurs sont employés « sous le couvert » de statuts précaires, sans cotisations sociales.

Ceux qui n’obtiennent pas de travail stable sont contraints de recourir à des solutions de survie telles que le commerce informel dans les marchés, la petite mendicité, la vente ambulante ou des services ponctuels sans contrat ni garantie. Et qui dit informel, dit aussi hors la loi. Un nouveau business parallèle croît de jour en jour sur les réseaux sociaux et sur certains sites en ligne. Il est possible d’y commander de tout… même un « massage », à traduire par prostitution.

Tout ça, c’est un peu l’histoire du serpent qui se mord la queue. Les salaires sont très bas, sans avantages ni cotisations et ne permettent pas de constituer une épargne, d’assurer une course d’étude pour les enfants, ni même de souscrire à une assurance santé. Alors qu’au Maroc les protections sociales pour les travailleurs formels, notamment l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), sont en principe accessibles à tous les résidents ayant un statut légal… Mais… l’absence d’un contrat de travail fait que nombre de migrants n’ont aucune couverture sociale, exposant leurs familles à de graves risques en cas de maladie ou d’accident.

Et sans contrat de travail et sans régularisation complète, il est souvent difficile d’obtenir des documents administratifs qui faciliteraient l’accès à l’éducation ou à la santé, ou encore l’ouverture d’un compte bancaire.

Toujours dans cette même logique, pour se loger, beaucoup de migrants doivent se contenter d’habitations fragiles, bondées ou informelles, souvent dans des quartiers populaires des grandes métropoles. Selon des données sur les conditions de logement des migrants, une large majorité occupe des appartements ou des chambres dans les zones urbaines, mais avec un taux d’occupation élevé par pièce, ce qui signifie que plusieurs personnes partagent des espaces très réduits. Les loyers sont souvent jugés trop élevés et la difficulté d’obtenir un bail en raison de l’absence de garanties ou de papiers administratifs complique encore plus l’accès à un logement décent.

La cohabitation dans ces logements serrés a d’autres conséquences qu’on ne voit pas forcément, comme la fatigue, le manque d’intimité, le risque élevé de transmission de maladies… Cela n’empêche pas certains migrants de réussir à aménager des espaces de vie collectifs et des réseaux d’entraide pour atténuer ces conditions. Les liens sociaux formés entre communautés permettent parfois de partager les coûts ou d’obtenir de l’aide pour faire face aux difficultés quotidiennes.

Par ailleurs, l’accès à certains services publics de base (éducation, santé, justice) demeure compliqué. Il y a la méconnaissance des droits, la complexité administrative, l’absence de papiers en règle et évidemment la discrimination implicite ou explicite. Tout cela nourrit amplement une situation d’exclusion qui rend plus difficile l’insertion sociale complète des migrants étrangers dans le tissu urbain.

Une journée type d’un travailleur migrant à Casablanca

Le soleil n’est pas encore levé que la ville commence déjà à vibrer. À Casablanca, comme chaque matin, des milliers de personnes se préparent à aller travailler, parmi elles de nombreux migrants subsahariens. Leur quotidien débute longtemps avant les grandes avenues animées, souvent dans un quartier populaire, loin du centre. On se lève, on boit un thé ou café rapide et puis on part. Là débute la danse des transports, un grand taxi, un bus, un tramway… il n’est pas toujours aisé de se rendre au centre économique.

Pour beaucoup, la journée ne sera pas rythmée par une carte de pointage ou un contrat de travail officiel, mais par un enchaînement de tâches informelles, imposées par les réalités d’un marché du travail qui n’offre que peu de place aux personnes sans‑papiers.

La majorité de ces travailleurs occupent des emplois dans les secteurs qui recrutent le plus de main‑d’œuvre peu qualifiée : construction, services à la personne, restauration, ou encore aide domestique dans les foyers privés. Sur les chantiers, ils s’affairent à porter des briques, mélanger du ciment, ou transporter des matériaux sous un soleil déjà brûlant à 10 h du matin, avec peu de protections, sans contrats et souvent sans pauses réglementaires. Dans les foyers, des femmes assurent le ménage ou la garde d’enfants de longues heures durant, parfois dix ou douze heures par jour, pour un salaire qui tourne autour de 2.500 à 3.000 dirhams par mois, soit à peine plus que les standards les plus bas du marché du travail local.

Au centre d’appels ou dans les petites entreprises de services, d’autres tiennent des postes de télévente, de manutention ou de livraison. Là encore, l’emploi est souvent non déclaré, les horaires flexibles jusqu’à l’épuisement et les protections sociales inexistantes. Ces travailleurs sont entièrement dépendants de la bonne volonté de leurs employeurs et se retrouvent sans filet lorsqu’un changement de situation survient.

Dans les rues, à la pause de midi, on voit ces travailleurs sortir de leurs lieux de travail pour rejoindre un coin d’ombre et s’acheter un sandwich. Pour certains, la journée s’étire jusqu’au soir sans moments de répit véritable. Après les heures de travail, beaucoup se rendent encore vers des marchés informels, vendant quelques produits ou offrant des petits services pour compléter leurs revenus. D’autres rentrent directement dans de petits appartements où les loyers sont souvent élevés par rapport aux moyens et imposent des sacrifices supplémentaires sur le reste du budget familial.

Santé, droits et intégration

Certains patients n’ont jamais mis les pieds dans un établissement de santé depuis leur arrivée au Maroc, par crainte des coûts, mais aussi par méfiance face à l’administration. Pourtant, sur le papier, le système public de santé marocain inclut des mesures spécifiques pour garantir l’accès aux soins de base aux personnes migrantes, qu’elles soient en situation régulière ou irrégulière.

Depuis plusieurs années, des dispositions permettent aux migrants (même sans papiers, précisons-le) de bénéficier gratuitement des soins de santé dans les réseaux publics. Cela inclut notamment les consultations de base, les vaccinations, les soins de santé sexuelle et reproductive, ainsi que des programmes de lutte contre des maladies comme la tuberculose ou le VIH/sida.

Quel que soit leur statut administratif, les personnes peuvent théoriquement se présenter dans un centre de soins de proximité pour une consultation, une vaccination ou un suivi de grossesse. Cette approche inclut aussi des actions ciblées, comme des campagnes de dépistage ou la prise en charge de certaines pathologies infectieuses.

Concrètement, cela signifie que des migrants malentendants, des femmes enceintes ou des enfants peuvent accéder à des services de base sans avancer de frais exorbitants comme c’est parfois le cas pour les niveaux de soins plus élevés. Dans plusieurs centres urbains, des agents communautaires ou des associations locales accompagnent les patients migrants pour naviguer dans le système de soins, traduisant, expliquant les démarches, ou rassurant ceux qui hésitent à franchir les portes d’un établissement public.

Dans le cadre du Plan national santé‑migration (2021‑2025) développé en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), les autorités marocaines ont explicitement intégré la santé des migrants dans leurs objectifs stratégiques. L’un des axes consiste à faciliter l’accès aux soins primaires, à renforcer la coordination entre l’Etat et les acteurs de la société civile, et à sensibiliser les professionnels de santé aux besoins spécifiques des populations migrantes.

Ce plan vise à faire du Maroc un des rares pays de la région MENA à adopter une politique de santé inclusive vis‑à‑vis des personnes migrantes, qu’elles soient régulières ou non.

Pourtant, malgré cette ambition et ces jolies phrases, l’accès à certains niveaux de soins, notamment les services de soins secondaires ou tertiaires, comme les hospitalisations, les examens spécialisés ou les interventions chirurgicales, reste extrêmement difficile pour les personnes sans papiers. Dans ces cas, les structures hospitalières exigent souvent une preuve d’identité ou de résidence, ce qui bloque l’accès aux soins pour beaucoup de migrants qui ne disposent ni de titres de séjour ni de domiciliation reconnue.

Même lorsque les soins de base sont théoriquement gratuits, le coût des examens complémentaires, des médicaments ou des hospitalisations dépasse largement les moyens de migrants sans assurance, puisqu’ils ne sont généralement pas couverts par la sécurité sociale marocaine réservée aux travailleurs avec contrat et titres de séjour valides.

A cela s’ajoutent des obstacles procéduraux. Beaucoup de migrants ne savent pas comment fonctionne le système de santé marocain, ignorent leurs droits ou ne maîtrisent pas les critères d’accès dans telle ou telle structure. La peur d’être renvoyé vers l’administration ou de déclencher un signalement aux autorités freine encore davantage ceux qui hésitent à demander des soins.

Une autre barrière importante est la preuve de domicile, requise pour s’inscrire dans le centre de santé d’un territoire donné. Pour des personnes qui vivent dans des logements informels, partagés ou sans bail clair, réunir une attestation de résidence est souvent impossible, ce qui les place dans une zone d’« incertitude administrative » au moment de chercher des soins.

Babacar Dieye, président de l’ARSEREM : « La première difficulté, c’est de ne pas connaître les règles »

-LeBrief : Vous êtes président de l’Association des Ressortissants Sénégalais Résidant au Maroc. Quelles sont, selon vous, les premières difficultés que rencontrent les Sénégalais à leur arrivée au Maroc ?

–Babacar Dieye : La première difficulté, c’est l’arrivée en terrain inconnu. Beaucoup viennent sans vraiment connaître la législation marocaine, ni les conditions d’intégration. Parfois, ils sont accueillis par quelqu’un de bonne volonté, mais qui lui-même ne maîtrise pas les règles administratives ou juridiques. Dès le départ, on peut se retrouver en difficulté sans même le savoir.

Il y a une vraie méconnaissance des conditions administratives et juridiques au Maroc, et c’est souvent ce qui pose problème dès les premiers mois.

-LeBrief : Quand on parle d’intégration, on entend beaucoup de choses. Concrètement, pour un immigré, qu’est-ce que cela signifie sur le plan juridique et administratif ?

–Babacar Dieye : Très concrètement, il faut comprendre qu’un ressortissant sénégalais peut rester au Maroc jusqu’à 90 jours avec son passeport. Au-delà, il faut un titre de séjour. Beaucoup pensent que la carte de résidence est juste un document de circulation, alors qu’en réalité, c’est ce qui permet d’être en règle juridiquement et administrativement.

Si vous voulez rester plus de trois mois, travailler, créer une activité, avoir des droits, il faut être régularisé. C’est ça, l’intégration administrative.

-LeBrief : Et beaucoup de personnes ne sont pas au courant de cette règle des 90 jours ?

–Babacar Dieye : Exactement. Beaucoup l’ignorent. Ce qui fait que même lorsqu’une personne trouve un emploi après ces trois mois, elle ne peut pas être en règle. Elle est alors obligée de quitter le territoire et de revenir pour pouvoir signer un contrat.

Alors que si cette personne connaissait la règle dès le départ, elle pourrait anticiper, chercher un emploi dans les trois mois, se déclarer à la CNSS, ou même créer une structure et demander un titre de séjour. Mais cette information, beaucoup ne l’ont pas.

-LeBrief : Au-delà des questions administratives, l’accès à l’emploi reste aussi un enjeu important.

–Babacar Dieye : Oui, même si cela dépend beaucoup des profils. Pour ceux qui ont un diplôme ou un métier, c’est généralement plus facile. Il existe une convention entre le Maroc et le Sénégal qui permet une certaine équivalence des droits. Un Sénégalais peut être embauché relativement facilement, comme un Marocain pourrait l’être au Sénégal.

En revanche, pour ceux qui arrivent sans formation ou sans qualification, c’est beaucoup plus compliqué. Ils n’ont souvent ni le temps ni les moyens de se former, parce qu’ils doivent rapidement payer un loyer, se nourrir, subvenir à leurs besoins. La pression économique est immédiate.

-LeBrief : La question du logement et de la résidence est donc incontournable. Sans titre de séjour, impossible d’être en règle ?

–Babacar Dieye : Absolument. Sans résidence, on ne peut pas accéder aux droits fondamentaux. Il y a une exception pour les étudiants, qui peuvent bénéficier de dérogations, notamment parce qu’on ne peut pas leur demander de justifier de revenus. Ils peuvent rester au-delà des 90 jours le temps de régulariser leur situation.

Mais pour les autres profils, il n’y a pas cette flexibilité.

-LeBrief : Quels sont aujourd’hui les principaux profils de Sénégalais qui choisissent le Maroc ?

–Babacar Dieye : Historiquement, il y avait surtout des étudiants, des commerçants qui faisaient des allers-retours, et une minorité d’investisseurs. Mais depuis 2010, le profil a évolué. Beaucoup de personnes tentaient de rejoindre l’Europe et, une fois bloquées, sont restées au Maroc. Certains préparent un second départ, d’autres essaient de s’intégrer ici, de trouver un emploi, de se stabiliser. Beaucoup sont restés au-delà des 90 jours et cherchent aujourd’hui à se régulariser, ce qui est souvent très difficile.

-LeBrief : Selon vous, que pourrait faire le Maroc pour faciliter l’intégration des Sénégalais et, plus largement, des Subsahariens ?

–Babacar Dieye : Avant, avec un simple passeport, on pouvait être immatriculé à la CNSS, et une fois cette étape franchie, tout devenait plus simple. Aujourd’hui, ce n’est plus possible. Cela s’explique par des abus dans le passé, certaines personnes utilisaient une même carte CNSS pour plusieurs emplois, ce qui a créé des dysfonctionnements au niveau du système. La CNSS a donc durci les règles, mais cela a eu des conséquences pour tout le monde.

-LeBrief : Sur le plan social, ressentez-vous encore du racisme au Maroc ?

–Babacar Dieye : Personnellement, je n’ai pas été victime de racisme. Mais chaque individu vit les choses différemment. Ce que je constate surtout, c’est un problème de comportement et d’adaptation. Les populations locales peuvent ressentir une forme de ras-le-bol, et c’est humain.

L’intégration passe aussi par le respect des règles, des usages, des coutumes. Il y a parfois une barrière de la langue, une méconnaissance des habitudes locales, et c’est souvent là que naissent les tensions. Je ne parlerais pas de racisme, mais plutôt d’un problème de vivre-ensemble.

-LeBrief : Les Sénégalais semblent toutefois relativement bien intégrés…

–Babacar Dieye : Oui, parce que le Maroc est pour nous une deuxième patrie, et inversement. Nos relations sont anciennes, diplomatiques, religieuses, culturelles. La religion joue un rôle important dans cette proximité.

Avec les Sénégalais, les Maliens, les Guinéens, il y a généralement moins de tensions. Pour d’autres communautés, avec des références culturelles ou religieuses différentes, l’intégration peut être plus compliquée. Mais globalement, le Maroc reste un pays d’accueil, à condition que chacun fasse l’effort de comprendre l’autre.

Peur, réseaux sociaux et xénophobie

Dans les espaces publics numériques du Maroc, les migrations subsahariennes font aujourd’hui l’objet de débats vifs et parfois virulents. Une partie de l’opinion y voit un phénomène perçu comme une menace sociale ou identitaire et une autre y dénonce une montée de discours racistes ou discriminatoires.

Sur les plateformes comme X et Facebook, des campagnes ont récemment gagné en visibilité, en particulier autour de hashtags tels que #NoToSubSaharanSettlement (« Non à l’installation des Africains subsahariens ») ou des slogans appelant à l’expulsion de migrants sans statut légal. Ces publications et groupes se multiplient à mesure que des vidéos montrant des groupes de migrants circulent, souvent accompagnées de commentaires accusatoires visant à présenter ces personnes comme des fauteurs de troubles ou des sources d’insécurité dans les quartiers urbains.

De nombreux internautes marocains se saisissent de ces contenus pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme une présence excessive ou mal gérée de populations non‑nationales dans des espaces publics, évoquant des questions de sécurité, de saturation des infrastructures ou encore de concurrence sur l’emploi. Certains commentateurs relaient ces messages avec des avis tranchés sur la nécessité d’expulser ou de restreindre la présence des migrants en situation irrégulière.

Pourtant, beaucoup des vidéos partagées sont éditées ou sorties de leur contexte, accentuées par des musiques dramatiques et des commentaires anxiogènes, exposant ainsi une interprétation parfois biaisée ou sensationnaliste du phénomène migratoire.

Cette tonalité sur les réseaux sociaux trouve parfois un écho dans une partie de la couverture médiatique. Une étude récente du Réseau marocain des journalistes des migrations (RMJM) note que la presse traditionnelle reste globalement factuelle, mais que lorsque des sujets migratoires sont traités, ils sont souvent liés à des faits divers, à des questions de sécurité ou à des problématiques administratives, plutôt qu’à des récits de vie ou à des parcours individuels. Cette absence de voix directes de migrants contribue à entretenir des représentations stéréotypées ou réductrices. Le choix de sujets et d’angles journalistiques est tout autant important que le traitement de l’information. Cela influence !

Le même rapport met en garde contre la présence de discours à caractère « négrophobe ou xénophobe » sur les réseaux sociaux. Des expressions telles que « grand remplacement », « invasion démographique » ou « colonisation africaine », apparaissant désormais dans certains commentaires et publications numériques. Ce sont des éléments de langage importés de débats européens et nord‑américains, mais qui trouvent un terrain favorable dans des espaces numériques où l’information circule rapidement sans vérification rigoureuse.

Des ONG marocaines ont aussi alerté publiquement sur cette montée des discours de haine à l’encontre des personnes d’origine subsaharienne, rappelant que de tels propos peuvent alimenter le racisme et la discrimination.

Entre peur sociale et coexistence positive, que disent les sondages ?

Les données d’opinion publique offrent un tableau plus nuancé que les seuls discours polarisés des réseaux sociaux. Une enquête de Afrobarometer, menée en 2025, montre que les perceptions des Marocains vis‑à‑vis de l’immigration sont mitigées. Environ 36% estiment que l’impact économique des migrants sur le Maroc est positif, tandis que seulement 21% le jugent négatif et un large segment reste neutre ou sans opinion tranchée.

Bienvenue en Zemmouri !

L’un des phénomènes observés ces dernières décennies est la circulation transnationale des narratifs liés aux migrations, en particulier ceux liés aux théories complotistes ou anxiogènes issues d’Europe et d’Amérique du Nord. Des termes comme « grand remplacement », popularisés par des adeptes de la pensée d’extrême droite européenne, ont émergé dans certains commentaires ou discours en ligne au Maroc, souvent utilisés pour suggérer que l’arrivée de migrants représenterait une menace démographique ou culturelle. Un récit qui manque cependant de tout fondement scientifique dans le contexte marocain.

Ce recyclage de rhétoriques importées trouve une audience locale, surtout lorsqu’elles sont relayées sans contextualisation critique. Certains comptes sur les réseaux sociaux adoptent ces récits pour des raisons diverses, allant de la recherche de visibilité algorithmique à des positions personnelles sur l’identité nationale ou les frontières.Il y a des tensions très palpables, c’est un fait. Comprendre comment ces discours se construisent est essentiel pour engager un débat public responsable, qui reconnaît les craintes sociales légitimes tout en déconstruisant les rumeurs, les stéréotypes et les discours de haine.

Jeunes et enfants : le cas des centres Bayti

Au cœur de Casablanca, le foyer Bayti, « ma maison » en darija, accueille des mineurs vulnérables, souvent séparés de leurs familles et ayant traversé des épreuves violentes ou traumatisantes. « Les enfants subsahariens sont accueillis sans distinction de religion ou d’origine, conformément à la Convention internationale des droits de l’enfant. Au sein de l’association Bayti, ils étaient une dizaine cette année. Parmi eux, certains sont repartis en Côte d’Ivoire, un autre en Belgique, en France… Les chiffres varient chaque année en fonction des places disponibles, des nouvelles arrivées et des besoins identifiés », explique Abderrahaman Bounaim, responsable communication et plaidoyer de l’association Bayti à LeBrief.

L’association accueille principalement des enfants confrontés à des difficultés. Bayti intervient sur un champ bien défini, complémentaire à celui des autres associations.

Le foyer Bayti représente aussi une réponse au besoin d’accompagnement des mineurs isolés, une population difficile à identifier officiellement, car les chiffres enregistrés restent bas par rapport à la réalité. Ceux qui y sont accueillis y trouvent un lieu de sécurité, de soins et de réappropriation d’une enfance trop vite mise à l’épreuve par la vie sur les routes migratoires.

L’exemple d’Emmanuel Victoire Ngapela

Au milieu de ces trajectoires de survie et de résilience, certaines histoires peuvent aussi témoigner d’intégration réussie. C’est le cas d’Emmanuel Victoire Ngapela, un entrepreneur congolais installé à Casablanca depuis 2009. Originaire de Brazzaville, il est arrivé pour étudier, mais a fini par poser des racines profondes. A Casablanca, il rencontre sa femme, fonde une famille, puis crée FreeConcept, une entreprise spécialisée dans le marketing digital, qui emploie aujourd’hui cinq salariés. Son histoire est aussi celle d’un exil transformé en projet de vie. Ces récits, d’abord de survivants, ensuite de bâtisseurs, montrent à quel point l’immigration subsaharienne est un phénomène pluriel, fait de souffrances, de tâtonnements, mais aussi d’espoirs et de constructions.

Politiques publiques, coopération internationale et enjeux futurs

Comment le Maroc gouverne‑t‑il les migrations, avec qui coopère‑t‑il et sur quelles logiques reposent ces décisions ? Entre stratégies nationales, pressions internationales et défis d’intégration, l’équation migratoire au Maroc est devenue un champ complexe, mouvant et hautement stratégique. Au Maroc, la principale architecture politique sur le sujet est la Stratégie nationale d’immigration et d’asile (SNIA). Adoptée pour la première fois dans les années 2010, cette stratégie vise à organiser et encadrer les flux, à favoriser l’intégration de ceux qui vivent durablement dans le pays et à mettre en place des mécanismes institutionnels de protection et de coordination.

La SNIA a été pensée comme une réponse à la pression de migrations mixtes, mêlant mobilités économiques, transitaires, demandes d’asile et installations durables, et à la nécessité de dépasser un modèle essentiellement répressif pour en adopter un plus institutionnalisé et coordonné. Elle crée un cadre pour des actions sur l’éducation, la santé, le logement, l’emploi, la protection contre la traite et le renforcement des capacités des institutions publiques et de la société civile.

Cette stratégie a aussi inclus, dès ses premières années, des programmes de régularisation. En 2014 et de nouveau en 2017, des milliers de migrants en situation irrégulière ont pu déposer des dossiers pour résidence et obtenir des documents officiels, ouvrant l’accès à l’économie formelle et à certains services publics.

Sur le principe, la SNIA entend associer approche humanitaire et gouvernance, en intégrant les personnes migrantes dans le cadre national tout en gérant les flux pour préserver l’ordre public. Mais, comme beaucoup d’analyses critiques le soulignent, son application reste hétérogène sur le terrain, et certaines promesses institutionnelles (comme l’adoption de lois spécifiques pour l’asile) n’ont pas encore été pleinement mises en œuvre. Mixed Migration Centre

Il faut aussi se pencher sur la dimension externe de la politique migratoire marocaine. Depuis le début des années 2000, et de manière beaucoup plus structurée depuis 2013, Rabat collabore étroitement avec l’Union européenne sur la gestion des migrations.

Cette coopération inclut :

- Partenariats pour la mobilité et la gestion des frontières : le Maroc a signé des accords de partenariat en mobilité avec l’UE et certains Etats membres, visant à concilier migration légale, gestion des frontières et protection de l’asile. Ces accords ouvrent des possibilités de mobilité régulière (travail, études) tout en renforçant les capacités du Maroc à contrôler les flux irréguliers.

- Appui financier : dans le cadre de fonds comme le EU Emergency Trust Fund for Africa (EUTF) et d’instruments de coopération plus larges, l’UE a alloué des centaines de millions d’euros pour renforcer la gestion des flux, la lutte contre les réseaux de trafiquants et l’appui à la stratégie nationale. Par exemple, un important programme de migration d’appui à la mise en œuvre de la SNIA a bénéficié d’un financement substantiel pour border management, protection et coopération institutionnelle.

- Dialogue politique et opérations conjointes : Madrid, Rome et d’autres capitales européennes mènent des patrouilles communes, des formations conjuguées ou des opérations d’assistance le long des routes migratoires et des frontières. Ces actions renforcent le rôle du Maroc comme partenaire des politiques européennes de gestion migratoire.

Dans cette logique, Rabat est désormais considéré par plusieurs capitales européennes comme une « ligne de défense » contre les migrations irrégulières vers l’Europe, ce qui lui confère une place stratégique dans les dialogues politiques euro‑méditerranéens.

Si la coopération est souvent présentée comme mutuellement bénéfique, elle s’inscrit aussi dans un cadre plus controversé. Cette politique consiste pour Bruxelles et certains de ses États membres à externaliser la gestion des frontières vers des pays comme le Maroc, en échange de financement, d’opportunités économiques ou de concessions politiques. Certains experts et politiciens européens estiment que ce système place la sécurité européenne avant les droits humains des migrants et qu’il peut renforcer des pratiques de « contenance » plutôt que de protection.

Les financements européens sont donc à double tranchant, ils aident à structurer des politiques migratoires et des services d’intégration au Maroc, mais ils renforcent aussi les capacités de contrôle et de répression dans un contexte où la pression politique européenne reste centrée sur la réduction des flux vers le nord.

Comment trouver un logement quand on n’a pas de papiers Au Maroc, la plupart des migrants, qu’ils soient réguliers ou non, tentent d’abord de s’installer dans des quartiers populaires des grandes villes, où les loyers sont moins élevés et où existent parfois des communautés établies qui peuvent offrir un relais social. Une étude du HCR déjà quelques années plus tôt montrait que plus de la moitié des ménages migrants vivent dans un logement urbain partagé, souvent dans des appartements de petite taille, avec plusieurs personnes par pièce, ou dans des chambres individuelles louées à bas coût. L’accès à ces logements ne garantit ni espace ni confort : un seul appartement peut héberger cinq, six ou plus d’occupants, parfois même des familles entières. Pour ceux qui n’ont pas de titre de séjour ou de contrat de travail formel, la recherche d’un appartement peut s’avérer presque impossible. Les propriétaires exigent normalement une copie de titres de séjour valides ou des garanties financières pour signer un bail. Sans ces documents, de nombreux migrants se voient refuser la location d’un logement légalement, les contraignant à se tourner vers des solutions informelles : chambres chez l’habitant, sous‑locations, ou encore des logements partagés avec d’autres migrants. Et même lorsque les propriétaires acceptent de louer sans demande de papiers, les loyers restent souvent élevés par rapport aux revenus des travailleurs migrants. Ceux qui n’ont pas de salaire stable se retrouvent dans un cercle vicieux : pas de papiers, pas de bail, pas de stabilité résidentielle, difficulté à obtenir un titre de séjour à renouveler, car pour cela, un domicile stable est souvent requis. Dans ce contexte, plusieurs stratégies émergent. Certains migrants acceptent d’être logés chez leurs employeurs, notamment les femmes travaillant comme aides ménagères ou nounous, pour éviter les déplacements tardifs ou les coûts de transport. Cette solution de fortune permet une sécurité relative, mais expose aussi à des risques d’exploitation, d’abus ou de dépendance totale à l’employeur. Pour d’autres, la seule alternative est un logement collectif dans des quartiers densément peuplés où ils partagent les coûts avec d’autres arrivants. Cette forme de colocation, bien qu’elle soit une réponse pragmatique au manque de ressources, conduit souvent à un encombrement élevé, à un manque d’intimité et à une difficulté accrue lorsqu’il s’agit de demander une régularisation ou d’inscrire ses enfants à l’école à cause de l’absence d’adresse stable. Enfin, certains se tournent vers des structures associatives ou religieuses qui peuvent leur offrir une aide temporaire, allant de conseils pour trouver un logement à des contacts avec des propriétaires plus flexibles. Ces intermédiaires sont souvent essentiels pour dépasser l’écueil administratif et social d’une ville qui ne facilite pas toujours l’insertion des personnes sans papiers. Au bout du compte, pour les migrants subsahariens, trouver et garder un logement à Casablanca est un jeu d’équilibre !

Trouver un logement à Casablanca lorsqu’on est sans papiers est souvent un parcours semé d’obstacles, à la fois administratif, économique et social. Contrairement à l’image d’une ville ouverte, ce sont ces contraintes du quotidien qui structurent la quête d’un « chez soi » pour des milliers de migrants subsahariens.

Médias marocains : comment traitent-ils les migrations étrangères ?