28 août 1930 : l’acte fondateur du nationalisme marocain

Pour comprendre la portée du manifeste, il faut revenir au dahir berbère promulgué par les autorités françaises le 16 mai 1930. Derrière un texte juridique apparemment technique se cachait la volonté de séparer les Marocains en fonction de leurs origines.

Le dahir prévoyait que les tribus berbères ne seraient plus régies par la justice chérifienne ni par la charia, mais par leurs coutumes, sous le contrôle direct des tribunaux français. Autrement dit, le Protectorat cherchait à créer une rupture entre Arabes et Berbères, entre droit musulman et droit coutumier.

Cette mesure visait à affaiblir l’unité du pays et à consolider la mainmise coloniale. Le discours officiel français parlait de « respect des traditions locales », mais les Marocains y virent immédiatement une manœuvre pour diviser la société et miner le rôle historique de l’Islam et du Sultan.

Salé, foyer d’une réaction collective

Face à ce dahir, la réaction ne tarde pas. A Salé, ville connue pour ses familles de lettrés, de commerçants et de savants, un noyau de notables et de jeunes militants s’organise.

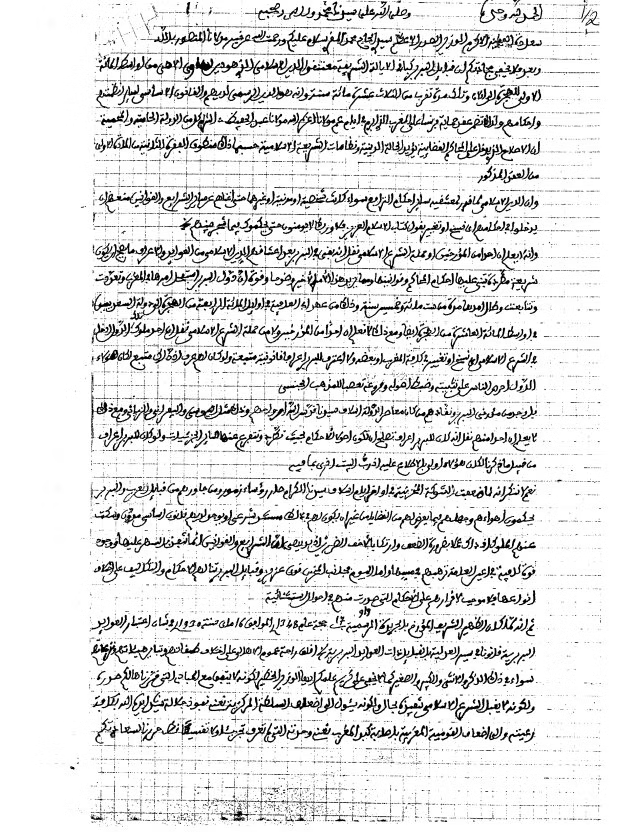

Le 28 août 1930, ils rédigent et signent un manifeste qui dénonce ouvertement le dahir. Ce texte circule dans la médina, puis atteint Rabat, Fès et d’autres villes. C’est la première fois qu’une protestation écrite, structurée et collective, est adressée au Sultan et aux autorités françaises.

Le manifeste insiste sur deux points :

-Le dahir berbère est une atteinte à l’Islam, puisqu’il éloigne des populations entières de la justice islamique.

-Il constitue une menace pour l’unité du pays, en tentant d’opposer Arabes et Berbères.

Les signataires ne s’arrêtent pas là, ils appellent à la mobilisation, notamment à travers la lecture collective de la prière du Latif dans les mosquées, prière traditionnellement récitée en période de malheur ou de danger.

C’est ainsi que naît ce qu’on appellera plus tard la « campagne du Latif ». Dès l’été 1930, dans les mosquées de Salé, Fès, Meknès et Marrakech, les fidèles récitent après chaque prière :

« Ô Dieu, ne sépare pas notre communauté… Ô Dieu, garde notre Sultan et notre pays unis… »

Cette formule devient un cri de ralliement. Elle exprime à la fois une inquiétude religieuse et une résistance politique. Pour la première fois, une mobilisation dépasse le cercle des élites et touche directement la population urbaine.

Naissance du mouvement national

16 mai 1930 : Arabes, Berbères… quand les Marocains ont dit non

Le manifeste de Salé et la campagne du Latif posent les jalons du mouvement national marocain. Jusque-là, les protestations contre la présence coloniale étaient dispersées, souvent locales. En 1930, pour la première fois, une revendication collective se structure, avec des arguments à la fois religieux, culturels et politiques.

Ce mouvement, encore balbutiant, n’appelle pas encore à l’indépendance. Mais il affirme la nécessité de défendre l’unité du pays et de protéger l’autorité religieuse et politique du Sultan. Ces idées vont nourrir, dans les années suivantes, les écrits et les actions des premiers nationalistes marocains.

C’est, d’ailleurs, dans ce terreau que vont émerger, quelques années plus tard, les grandes figures du nationalisme marocain, celles qui conduiront à la rédaction du Manifeste de l’Indépendance de 1944.

Face à cette mobilisation, le Protectorat tente d’abord de minimiser l’importance du manifeste de Salé. Les autorités françaises affirment que le dahir n’a pas pour but de diviser, mais de « respecter la diversité des coutumes marocaines ».

Mais la campagne du Latif inquiète. Voir les mosquées se transformer en espaces de protestation est perçu comme un signe dangereux. La surveillance policière se renforce, des notables sont convoqués, certains militants inquiétés. Pourtant, la dynamique ne s’arrête pas.