17 juillet 1936 : quand l’Espagne allumait la mèche au Maroc

Pour saisir pourquoi un putsch militaire a surgi de notre sol, il faut remonter à la Seconde République espagnole (1931-1939). Le régime élu en 1931 nécessite des réformes profondes telles que la séparation de l’Église et de l’État, la réforme agraire, l’érosion du pouvoir militaire… Ces transformations agacent puissamment les conservateurs, à savoir l’armée, les grands propriétaires, l’Église et certains milieux d’affaires. Les divisions se font de plus en plus pesantes et l’instabilité politique devient une habitude.

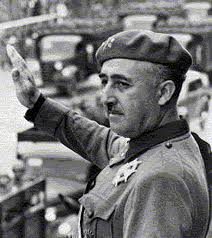

Francisco Franco © DR

Aux élections de 1933, la droite et les catholiques remportent une victoire, mais l’effet inverse se produit en 1936. Le Front populaire, coalition de gauche (socialistes, républicains, communistes, anarchistes), l’emporte. L’assassinat du député monarchiste José Calvo Sotelo, le 13 juillet 1936, sert de déclencheur.

Le général Emilio Mola planifie le soulèvement depuis des mois. À ses côtés, un triumvirat se forme : Mola, Sanjurjo (exilé au Portugal) et Franco, alors gouverneur militaire des îles Canaries.

Melilia

Le 17 juillet, la garnison de Melilia se soulève. C’est une enclave reconnue alors en territoire espagnol au nord du Maroc, plaçant le soulèvement hors de la métropole, mais dans le cadre de l’empire colonial. Il faut comprendre que cette position géographique a son importance. Franco, venant des Canaries, se rend secrètement à Melilia et coiffe rapidement le commandement local, coordonnant l’insurrection. Dès la soirée du 17, les milices loyalistes républicaines contrôlant la cité sont submergées, la garnison prend le pouvoir.

En représailles, dès le 18 juillet, le gouvernement républicain ordonne des bombardements aériens contre les bastions des insurgés au Maroc : Melilia, Sebta, Larache, mais aussi Tétouan sont visés. À Tétouan, des bombes tombent près de la mosquée de la médina, tuant civils et militaires, déclenchant une vague de colère parmi la population locale. Cette action, bien que limitée, se transforme en une guerre transfrontière qui déborde de la péninsule.

Le soulèvement à Melilia déclenche une réaction en chaîne : le 18 juillet, l’insurrection s’étend à la péninsule. L’armée nationale déclare la guerre à la République. Mais les résultats ne sont pas tous les mêmes. En zones rurales ou conservatrices, les rebelles gagnent rapidement du terrain : Maroc espagnol, Canaries, une grande partie de l’Andalousie et du nord de l’Espagne. En revanche, dans les villes où le soutien à la République est fort (Madrid, Barcelone, Valence), la répression de l’insurrection est immédiate. À Madrid, la garnison nationaliste est enfermée dans les casernes de la Montaña, la population, armée au nom du mot d’ordre « ¡No pasarán! », organise la résistance.

Ainsi naît une guerre civile à deux fronts : d’un côté, les nationalistes, menés par Franco, Mola et Queipo de Llano, de l’autre, des forces républicaines mêlant armée loyale, milices ouvrières (CNT‑UGT, POUM, communistes), anarchistes…

Un Maroc à la fois acteur et témoin

Du point de vue marocain, les événements de juillet 1936 ne sont pas des faits lointains. Bien au contraire. Melilia, Tétouan et Sebta (sous domination espagnole à l’époque) ont été les premières scènes d’action du coup d’État militaire. C’est depuis notre territoire que Franco a déclenché son offensive.

Le rôle du Maroc dans ce soulèvement a donc été très stratégique. D’abord, le territoire. Le Maroc sert de base arrière au camp franquiste. L’armée d’Afrique, la plus aguerrie de l’Espagne coloniale, y est stationnée. Franco organise son pont aérien vers l’Espagne depuis nos terres, grâce au soutien logistique de l’Italie fasciste et de l’Allemagne nazie.

Ensuite, les hommes. Des milliers de Marocains, appelés les regulares, sont enrôlés dans l’armée franquiste. Certains y vont sous la contrainte, d’autres pour une solde alléchante dans un contexte de grande pauvreté. Ce sont eux qui seront envoyés en première ligne, dans des combats d’une brutalité extrême.

Enfin, l’impact local. Les bombardements républicains sur Tétouan, Melilia ou Larache visent à freiner l’insurrection. Mais ils touchent aussi des civils marocains, déclenchant colère et ressentiment dans la population. A Tétouan notamment, plusieurs morts marocains sont recensés dans la vieille ville, autour de la grande mosquée, frappée par erreur.

Les élites marocaines sous domination espagnole, dont certaines étaient proches du pouvoir colonial, prennent position. Abdeljalak Torres, figure du nationalisme réformiste, tente de calmer la population après les bombardements et appelle au soutien de l’ordre. Une position ambigüe, entre loyauté à la puissance coloniale et souci de protéger les civils.

Lire aussi : 20 avril 1889 : de l’ascension à la chute, qui était Adolf Hitler ?

Ce que beaucoup ignorent, c’est que ce sont les villes marocaines, nos montagnes, nos hommes, qui ont été les premiers impliqués dans cette guerre fratricide espagnole. La guerre civile s’enlise pendant trois ans (1936‑1939). Franco réussit à réunir autour de lui une grande partie de l’armée, dont l’armée populaire d’Afrique, qu’il transfère ensuite en péninsule. Le siège emblématique de l’Alcázar de Tolède, où des nationalistes défendent une citadelle assiégée, démontre la brutalité du conflit.

La répression est impitoyable et les nationalistes appliquent la « Terreur blanche », exécutant des syndicalistes, des intellectuels, et des opposants présumés. Les républicains, de leur côté, ne sont pas en reste dans les premiers mois, avec des purges importantes.

Prélude à la Seconde Guerre mondiale

Franco et Hitler © DR

Le Maroc, zone espagnole, avec son armée nord-africaine, devient un instrument logistique et stratégique pour Franco. Son armée y forge son efficacité, soutenue par l’Italie mussolinienne et l’Allemagne nazie, les républicains reçoivent un soutien soviétique, ainsi que des brigades internationales.

Beaupré de la brutalité d’un conflit idéologique, le soulèvement de 1936 est souvent considéré comme « un avant-goût » de la Seconde Guerre mondiale, testant les armes, les tactiques et la diplomatie européenne.

Après la victoire nationaliste en avril 1939, Franco installe une dictature ultraconservatrice jusqu’en 1975. Les protectorats sont maintenus dans un climat de répression, avant leur indépendance en 1956. Au Maroc, le ressentiment envers les bombardements de 1936 comme ceux de Tétouan demeure, marquant la mémoire collective locale. Certains chercheurs affirment que le conflit espagnol a accentué la montée nationaliste marocain, renforçant les critiques contre la présence coloniale espagnole.

Le Maroc a vu le début du conflit, a été acteur secondaire et a subi des effets directs.